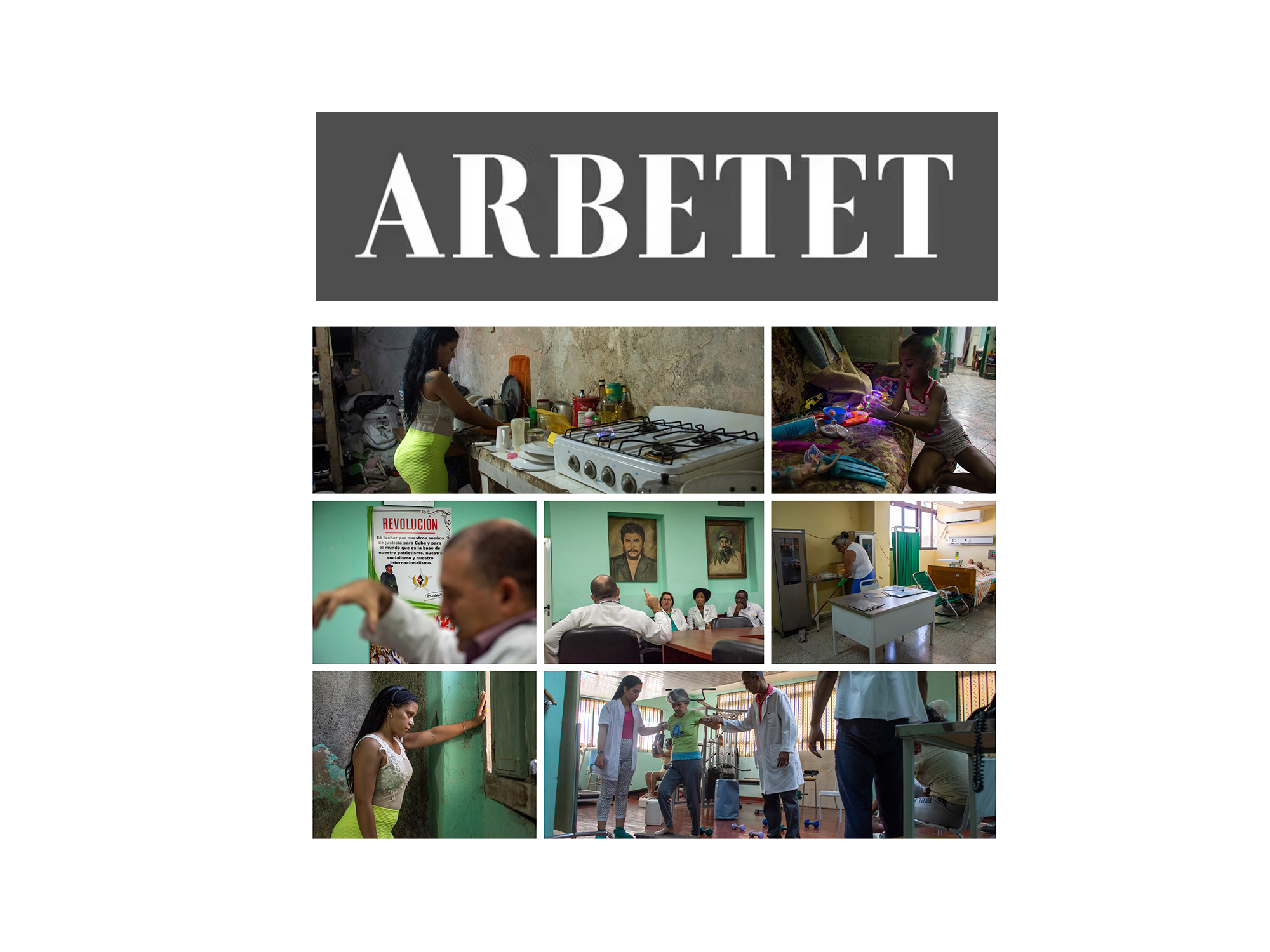

Rosa está pendiente de las nubes oscuras en el cielo y vuelve a extender cubiertas de nylon, a disponer cacerolas y vasijas sobre muebles y piso de cemento pulido, por si comenzara a llover en una, dos o tres horas. Es apenas media mañana, pero así se quedarán el resto de este día de verano cuando la humedad casi sofocante presagia un buen aguacero.

Vista del vecindario de Rosa, al fondo de El Hueco, a 6,2 km del centro de Santa Clara, Villa Clara.

Fachada de la casa donde viven Rosa y su hijo Papelito.

A Rosa la visitan con frecuencia cuatro gatos. Aunque no se considera su dueña, sufre las agresiones de que son objeto.

Endulza los boniatos con una miel de azúcar prieta. Le añadiría canela, anís o un toque de clavo de olor, pero hace años que no tiene esas especias.

Endulza los boniatos con una miel de azúcar prieta. Le añadiría canela, anís o un toque de clavo de olor, pero hace años que no tiene esas especias.

tanto cundiamor», opina y señala las cercas tupidas a ambos lados de la casa. Luego mira con desdén los mangos pintones de distintos tamaños, agrupados en un cajón muy cerca de la puerta interior que da hacia la cocina apagada, oscura. «Y gracias que este año han habido muchos... ya lo dice el refrán: mucho mango, mucha hambre».

Rosa no los vende porque en la zona casi todo el mundo tiene, pero hace apenas mes y medio vendió grandes marañones y ciruelas cosechadas en la misma puerta de su casa, a 10 pesos cubanos la jaba. Casi siempre ama de casa, se dedicó durante años a cocinar varios postres y dulces para la calle cuando vivía en el centro de Santa Clara, muy cerca del río Bélico, uno de los más contaminados que atraviesa la ciudad.

«La comida está difícil. El arroz está perdío’. Ya ni se ven los carretilleros que pasaban todos los días por el barrio, vendiendo yuca, tomate, col, malanga y boniato: lo que a veces no hay en el mercado estatal del reparto (José Martí). Por aquí hay gente que siembra, pero la tierra no es muy buena y apenas les da para ellos, o sus crías de puercos», masculla mientras mira los huevos sobre la mesa. «Lo importante es no irse a dormir con el estómago vacío, porque entonces sí vas a dormir mal».

Rosa comparte el boniatillo con algunos niños del barrio.

Es momento de sentarse, por fin tranquila, mientras escucha Radio Enciclopedia.

Desde que Papelito descubrió que de un guatacazo salen tres o cuatro lombrices de tierra en el patio de un vecino, inicia su expedición de pesca por el camino contrario.

Justo al lado de la presa existió, durante mucho tiempo, un vertedero de la Industria Nacional de Utensilios Domésticos (INPUD).

Alguna tilapia encontró refugio en las márgenes más profundas de la presa.

En una hora pican solo dos tilapias, que limpia allí mismo sobre una piedra.

“Tendrán que pasar unos meses para que se pueda pescar aquí”, dice Papelito.

Al llegar a su casa descubre a la cámara con orgullo su mayor posesión: un coche antiguo o caleza que ha pertenecido a su familia por generaciones. Cuenta que fue adquirida por su abuelo y llegó a Cuba a mediados del siglo XIX desde París. Algunos accesorios como los asientos han sido reformados con el tiempo. El cristal de las lámparas, por ejemplo, es de un viejo motor sidecar, marca Ural, de la era soviética. Hace tres años, al enfermarse, tuvo que vender su caballo y entregar su patente de cochero. Sonríe nostálgico cuando recuerda su aparición en un documental hecho por gente de Nueva York.

Hace tres años Papelito enfermó, tuvo que vender su caballo y entregar su patente de cochero.

Papelito.

Rosa.

A las seis y media de la tarde, el calor que desprenden las tejas no logra ser disipado por el ventilador.

Rosa se inclina sobre el cajón, escarba entre mangos y algunos plátanos burro, alcanza del fondo tres boniatos medianos y ríe mientras acaricia las ramas crecidas. «Si los dejo un poco más, aquí mismo hacía mi propia cosecha».

«Si no varías con lo poco que tengas, te fundes», dice mientras se sienta de nuevo a la mesa y agarra en sus manos un cuchillo oxidado. «Tal vez sigas mal alimentado, pero no te volverás loco tan rápido». Afuera arrecia el calor y el vecindario se llena de cantos de cigarra, aroma de ajo sofrito y chillidos de mujeres llamando a sus hijos a almorzar.

Rosa preferiría tener ahora más boniatos. Papelito, su hijo, preferiría comer carne todos los días. La vida de estas personas lleva años poniéndose cada vez más dura como sus manos, callosas, pero son los tiempos actuales de pandemia y creciente crisis alimentaria los que les recuerdan viejas experiencias de apenas tres décadas atrás, cuando también eran más jóvenes y, definitivamente, más fuertes para enfrentar lo que viniera.

Después de la comida, Rosa y Papelito salen a coger fresco al patio. Atrás queda la mesa con el radio, la licuadora soviética y una botella plástica de ron por la mitad.